从体力到认知: 技术杠杆的终极演进与“无人公司”的崛起

- 2025-07-24 21:47:11

- 685

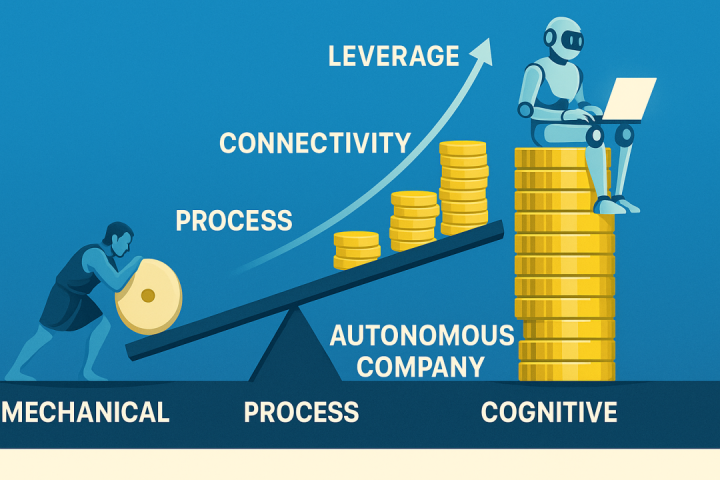

从流水线到大模型,技术的杠杆效应正从“体力替代”走向“认知外包”。本文围绕“无人公司”的崛起,拆解自动化、分工演化与协作逻辑如何重构企业运作边界,试图回答一个关键命题:当人的劳动被替换,认知的价值将如何被重新定义?

人类的商业史,相当程度上是一部寻求更强“技术杠杆”以最大化投入产出的历史。

从依赖个人技艺的微弱杠杆,到软件和互联网带来的指数级放大,每一次杠杆范式的变迁都重塑了企业的形态与竞争的本质。如今,以大模型为代表的人工智能技术,正带来一种前所未有的终极杠杆——对“认知”本身的自动化。

这不仅是效率的又一次跃升,更预示着一种全新的组织形态的诞生:“无人公司”。本文将构建一个“技术杠杆”分析框架,深入探讨从体力、流程、连接到认知的四次杠杆革命,并以此为基础,剖析“无人公司”的内在机理、战略意涵以及对未来商业领袖提出的深刻挑战。

寻找终极杠杆

阿基米德曾言:“给我一个支点,我可以撬动整个地球。”这完美地隐喻了商业世界永恒的追求——寻找那个能以最小投入撬动最大产出的“支点”,而这个支点可以是组织方式也可以是纯粹的技术,其中技术的影响更大,所以我们关注技术杠杆。(工业革命前几千年里人类的生产力变化并不大)

长久以来,我们对杠杆的理解局限于放大“人的体力”或“组织模式”。无论是工业时代的蒸汽机,还是信息时代的软件,其核心都是将人类的重复性劳动进行封装和复制。然而,企业运营中最核心、最耗费资源的成本——无数员工进行的思考、判断、沟通、协调等“认知成本”,始终难以被有效杠杆化。(德鲁克所谓管理管理者很绕口,但说的就是这个点)

直到人工智能,特别是AI大模型的出现,这一局面才发生改变。AI第一次将杠杆的支点,深入到了“认知”这一人类专属的领域。它带来的不仅是降本增效,更是一种组织形态的根本性革命。一个几乎没有常规员工,仅由少数战略制定者和AI系统构成的“无人公司”,正从科幻概念走向商业现实。

“无人公司”并非凭空出现的异类,而是技术杠杆演进的必然归宿。理解这一终极组织形态,我们必须首先回顾并解构过去那一次次改变世界的“杠杆”革命。

五次浪潮:技术杠杆的演进范式

我们将技术对商业的推动作用,按照其杠杆的核心放大对象,划分为四个递进的范式:体力杠杆、过程杠杆、连接杠杆和认知杠杆。

1.体力杠杆时代:能力的线性传递

在工业革命之前,商业的杠杆微弱而原始。其核心是人的经验、技艺和有限的工具。一个经验丰富的铁匠,他的“杠杆”就是他手中的锤子和传承下来的冶炼知识。

投入:高度依赖个人长年累月的体力付出和时间积累。

产出:质量精良但规模极其有限的商品或服务。

杠杆率:极低且呈线性关系(1:N,N为极小的个位数)。一个师傅的价值,通过“师徒制”这一缓慢、高损耗的方式进行“能力传递”,培养出的几个学徒构成了他生产力的全部放大。此时的商业,被牢牢地禁锢在地理和个体生理的极限之内。

2.力量杠杆时代:体能的规模化放大

以蒸汽机和电力为代表的两次工业革命,带来了第一次真正意义上的杠杆革命,其核心是人类体能的规模化放大。

投入:煤炭、水力等自然资源,以及操作机器的人类劳工。

产出:远超人力或畜力上限的、标准化的、大规模的物理功。

杠杆率:实现了从线性到几何级数的飞跃。蒸汽机将热能转化为磅礴的动能,电力则将这股力量变得可控、可精准分配。一个操作机器的工人,其产出效率是手工业者的数十倍乃至数百倍。杠杆的核心特征,是“体能的封装与放大”。正是这一杠杆,催生了工厂、流水线以及现代科层制公司这些全新的组织形态,以管理和驾驭这股前所未有的巨大力量。(《终极复制》里面写过这话题)

3.过程杠杆时代:能力的指数级复制

以软件和算法为核心的计算机革命,带来了第一次真正意义上的杠杆飞跃。它抓住的支点,是企业中可标准化的“过程”。

投入:程序员和系统分析师高密度的、创造性的智力劳动。

产出:可被计算机无限次、零误差、零成本执行的指令集合——软件。

杠杆率:呈指数级暴增。微软投入数百人的智力,创造出Windows操作系统,其能力被复制了数十亿份,服务全球。这种“一次写入,无限运行”的模式,其杠杆率高达百万倍乃至更高。此时,杠杆的核心特征从“传递”变为“能力的固化与复制”。SAP、Oracle等企业通过ERP系统,将企业的财务、人力、供应链管理流程固化为代码,实现了管理能力的规模化。

然而,过程杠杆的局限也显而易见:软件是“僵化”的。它只能解决预定义的问题,无法应对环境的动态变化,更无法主动创造。而世界是流变的,所以很多和生产关系相关的软件不好用,缩影就是”上ERP找死,不上等死”。

4.连接杠杆时代:价值的网络化自增长

互联网的出现,并没有发明一种全新的流程,但它提供了一个更强大的杠杆支点——“连接”。它将无数孤立的软件、用户和服务,通过统一的协议聚合起来。

投入:在软件杠杆之上,增加了平台构建、生态运营和网络效应的顶层设计智慧。

产出:不再是孤立的工具,而是具有自增长潜力的平台生态系统,如Google、Amazon、阿里巴巴。

杠杆率:进入了N:N的网络效应阶段。杠杆不再是单向的“一对多”放大,而是多对多的价值共创。平台的价值随着用户数的增长而指数级增长(梅特卡夫定律)。每一个新用户的加入(投入),都为网络中的所有存量用户提升了价值(产出)。杠杆的核心特征,演变为“连接的分发与价值聚合”。它极大地降低了信息与服务的“分发成本”,使得软件杠杆的威力得以在全球范围内无差别地释放。

5.认知杠杆时代:思考的自动化与规模化

前面三个时代的杠杆,无论多么强大,始终围绕着人类的“外延”——体力、过程、连接。而人工智能(AI),则将杠杆直接作用于人类的“内核”——认知。

投入:人类的核心投入不再是执行或编程,而是定义目标、提出问题、供给高质量的数据、以及对最终结果进行价值判断。

产出:能够进行理解、推理、预测、生成和创造的“认知能力”本身。AI能够撰写报告、编写代码、设计产品、与客户沟通、管理供应链。

杠杆率:是动态的、生成式的、甚至自适应的。一个优秀的Prompt工程师,用几百字的提示词(极小投入),就能驱动AI完成一个初级团队数周才能完成的市场分析报告(巨大产出)。杠杆的核心特征,是“认知能力的自动化与规模化”。它正在系统性地接管过去必须由人类“白领”完成的非重复性、依赖于智力判断的复杂任务。

这四次浪潮层层递进,后一次都是在前一次的基础上进行升维。正是这第四次、也是最深刻的一次“认知杠杆”革命,为“无人公司”的诞生铺平了所有道路。

无人公司的崛起:终极杠杆下的组织形态

“无人公司”并非指物理意义上空无一人,而是指其核心价值创造过程,从信息输入、分析决策到任务执行,均由AI系统自主完成,人类仅作为战略牵引者、价值定义者和最终受益者存在。它是一家运营上自治、认知上自驱的企业。

无人公司的运作机理:自动化OODA循环

军事理论中的OODA循环(观察Observe、调整Orient、决策Decide、行动Act)同样适用于企业。传统企业中,这个循环的每个环节都充满了人类员工的认知活动和沟通成本。而无人公司,正是通过AI将整个OODA循环自动化。

观察(Observe):AI系统通过API实时接入全球市场数据、社交媒体情绪、供应链动态、内部运营指标等海量信息流。

调整(Orient):认知大模型对这些信息进行分析、理解和关联,识别出威胁与机遇,并根据公司预设的战略目标(例如,最大化市场份额、维持特定利润率)形成情景判断。

决策(Decide):基于情景判断,AI自主做出资源调配决策。例如,动态调整营销预算、向供应商自动下单、调整产品价格、甚至决定开启或关闭某条业务线。

行动(Act):通过API和自动化流程(RPA),直接执行决策。指令可以发送给自动化生产线、数字营销平台、物流合作伙伴,或是生成新的代码来优化自身系统。

这个循环以远超人类的速度(毫秒级)和广度(全球数据)持续进行,使公司具备了前所未有的市场适应能力和运营效率。

无人公司的“技术栈”

我们可以将无人公司想象成一个由三层核心技术构建的生命体:

认知核心(CognitiveCore):公司的“大脑”。由一个或多个强大的基础模型(FoundationModels)构成,负责战略理解、长期规划和高级决策。它被公司独有的数据、行业知识和成功案例进行过深度微调,形成了独特的“企业人格”和竞争优势。

自动化业务流程(AutomatedBusinessProcesses,ABPs):公司的“神经系统与脏器”。这是一系列由AI驱动的、互相协作的智能体(AIAgents),分别负责营销、销售、客户服务、财务、人力(招聘与评估其他AI或外部承包商)等传统职能。它们自主运行,并直接向“认知核心”汇报。但不需要和人类组织保持一致,需要按照智能优先原则重整。

接口层(InterfaceLayer):公司的“感官与四肢”。通过无数的API,连接着外部世界的数字和物理服务(如支付网关、云服务、物流网络、社交媒体),以及内部的物联网设备和机器人,实现信息的输入和指令的输出。(MCP、A2A是干这个用的)

在这之上,是为数不多的人类团队使用的“战略驾驶舱”,他们通过这个界面,观察、引导和修正AI的行为,而非亲身参与执行。

战略意涵:在新杠杆时代如何取胜?

无人公司的出现,将彻底改写商业竞争的规则。过去的护城河——如规模效应、运营效率、渠道优势——在AI驱动的自动化面前,其重要性将被大大削弱。新的竞争优势源自何方?

1.竞争优势的来源重构

从“运营效率”到“目标定义能力”:当所有公司都能以极低成本实现高效运营时,运营本身不再是优势。“做什么”远比“怎么做”更重要。能够洞察先机、定义出正确且富有远见的公司目标,将成为最核心的竞争力。CEO的角色,将从“首席执行官”转变为“首席目标设定官(ChiefObjectiveOfficer)”或“首席提问官(ChiefQuestionOfficer)”。

从“流程管理”到“智能飞轮”:竞争优势不再来自管理数千名员工的最佳实践,而是来自构建一个独特的、高质量的、专有的数据闭环。公司在运营中产生的独特数据,被用来持续优化其核心AI模型,从而做出更精准的决策,吸引更多用户,产生更多数据——形成一个强大的“智能飞轮效应”。

从“人才储备”到“模型差异化”:未来,公司最重要的资产不再是人才的数量,而是其核心AI模型的质量和独特性。如何通过独特的训练方法、专有数据和巧妙的架构设计,打造出一个比竞争对手更聪明、更有创造力的“企业大脑”,将是企业研发的核心。每个公司最终都会变成AI公司。

2.人类角色的终极蜕变

在无人公司中,人类员工并未消失,而是被“提纯”到了价值链的最高端,扮演着AI无法替代的四种关键角色:

愿景定义者(TheVisionary):设定公司的使命、愿景、价值观和道德边界。他们负责回答“我们为何存在”这一根本问题,为AI的冰冷计算注入人性的温度与方向。

模型训练师/数据牧羊人(TheTrainer/DataShepherd):负责寻找、清洗、标注和供给最核心、最独特的数据,以塑造AI的“世界观”。他们像顶级大厨一样,为AI精心挑选和准备“精神食粮”。

关系外交官(TheDiplomat):处理与政府、关键战略伙伴、社会公众等复杂利益相关方的关系。这些需要高度情商、信任建立和复杂博弈的领域,是AI的短板。需要兼容世界,世界是人类的世界,不是纯粹数字化的。

伦理守护者(TheGuardian):作为AI决策的最终监督者,确保其所有行为都符合法律、伦理和风险控制的要求。他们是系统的“刹车片”和“保险丝”。

这些角色,无一例外,都需要深度的批判性思维、创造力、同理心和系统性思考能力,这正是未来商学院需要培养的核心素养。

3.无法回避的挑战与风险

无人公司的前景并非一片坦途。它带来了巨大的系统性风险:

“对齐”风险:如何确保AI的目标与人类的长期福祉始终保持一致?一个被错误目标驱动的、高效的无人公司,其破坏力将是灾难性的。

黑箱风险:当关键决策由复杂的AI模型做出时,其过程可能难以解释和审计,这在金融、医疗等领域是巨大的合规障碍。Robotaxi是事故很难审计,难道要把程序员和科学家抓起来么。

安全与系统性风险:高度互联和自主的无人公司,可能因为一个代码漏洞或一次恶意攻击而崩溃,甚至引发跨市场的“闪电崩盘”。

社会与伦理冲击:它将对传统的“认知型”中产阶级岗位造成大规模的冲击,引发深刻的社会结构调整和财富分配问题。

驾驭终极杠杆,重塑商业未来

从体力到认知,技术杠杆的每一次进化,都深刻地改变了商业的面貌和人类的命运。无人公司,正是站在“认知杠杆”这一终极支点上的全新物种。它承诺了一个前所未有的、近乎“零边际成本”的智能运营未来。(侯宏老师把这个概况成零边际成本认知、零边际成本生成、零边际成本互动,参见:战略驱动的企业AI转型(PPT))

在无人公司的背景下,挑战不再是管理一个由人组成的、层级分明的组织,而是学会如何设计、引导和驾驭一个由AI驱动的、高度自主的价值创造系统。

未来并非是人与机器的竞争,而是掌握了新杠杆的人,与仍在使用旧杠杆的人之间的竞争。最高效的公司将是“非人”的,但最伟大的公司,其方向盘必须、也必然掌握在充满智慧、远见和责任感的人类手中。商业的未来,将是“无人化”的执行与“人本化”的引领之间的一场伟大合奏。

尺度在哪儿则是另外一个复杂的话题了,所谓在尺度中包含本质,在这里又一次得到体现。

- 上一篇:蚌埠再通报污染致上万亩水稻无水

- 下一篇:唐嫣方曾回应迟到一个月未进组